スタッフブログ

できるだけ避けたい転倒ですが、訪問看護の場面では転倒を繰り返す利用者も多くいます。

訪問看護では、なぜ転倒をしているのかというアセスメントを適切にして、主治医やケアマネジャーに迅速に報告する義務があると考えます。

この記事では、転倒が多い利用者宅に訪問するときのポイントや気を付けることを中心に解説してまいります。

特に訪問看護初心者の方は、ぜひ参考にしてみてください。

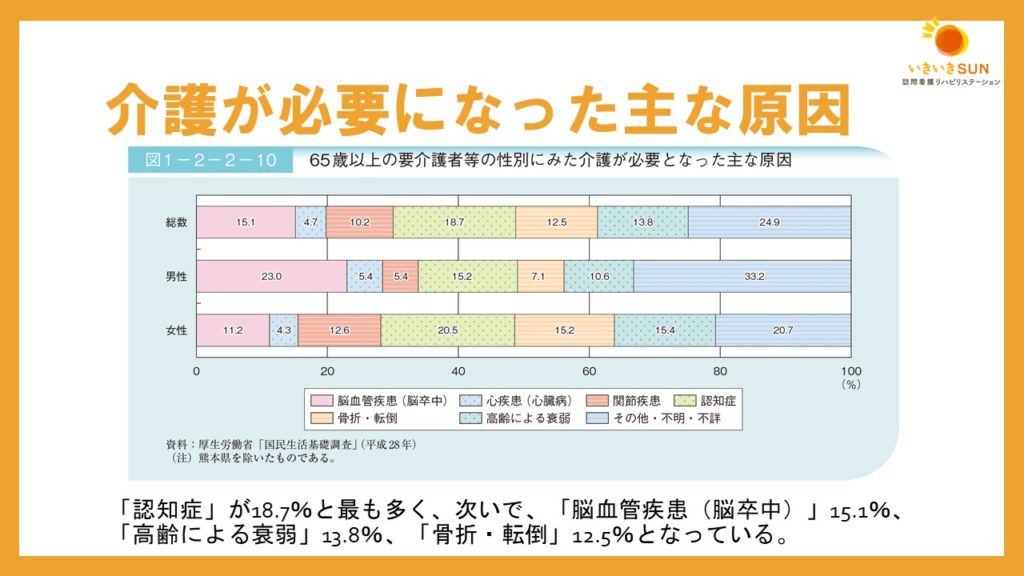

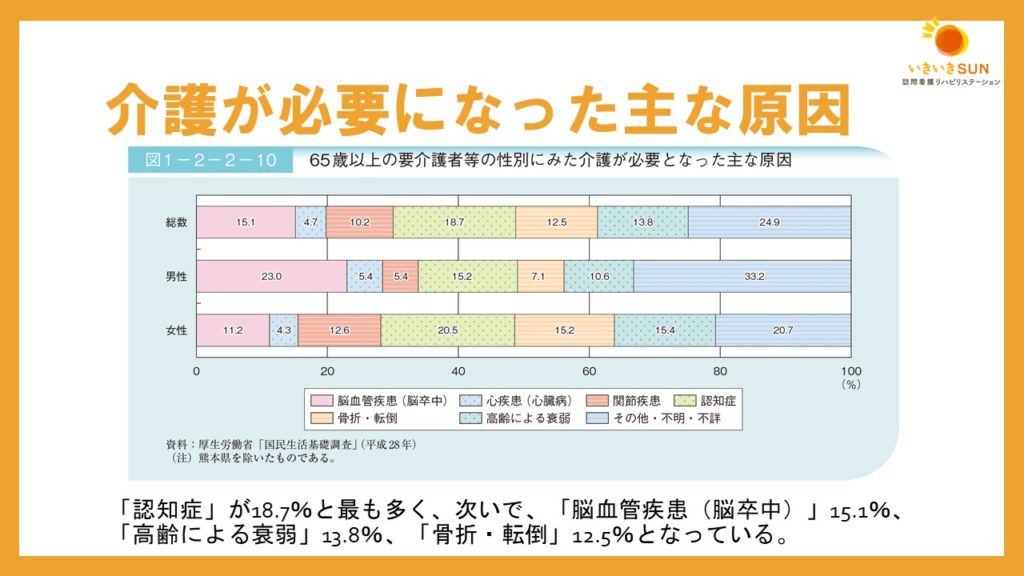

骨折・転倒は介護が必要になった主な原因の第4位

転倒の原因は、「加齢による身体機能の低下」、「病気や薬の影響」、「運動不足」などが挙げられます。

訪問看護では高齢者や薬を内服している人も多く、必然と転倒リスクが高い方々を相手にすることとなります。

このような現状でも、私たちはできるだけ転倒を避けるような関わりをしていかなければなりません。

なぜなら、転倒は介護に直結してしまうからです。

実は、厚生労働省が発表している「介護が必要になった主な原因」によると、骨折・転倒は介護が必要になった主な原因の第4位となっています。

たとえ転倒をして骨折まで至らなかったとしても、転倒をしたことによる不安や恐怖で何事にも意欲がわかず、気力がなくなり、活動性が低下し、そして活動性の低下が転倒リスクの増加を招くという悪循環に繋がってしまう恐れもあります。

もし、訪問をしたときに利用者が転倒していたら?

このような背景をみても、転倒はできるだけ避けるべきということは分かると思いますが、実際の現場では「訪問をしていたら転倒をしていた」ということも大いに考えられます。

そんなとき、訪問看護ではどのような評価をするべきでしょうか?

基本的な評価ポイントをおさえておきましょう。

情報収集をする

利用者、または家族から得られる情報はかなり大切です。

なぜなら、訪問看護は病院と違い、常に状態を把握することはできません。

そのため、訪問看護が介入していない時間はどうだったかを聴取する必要があります。

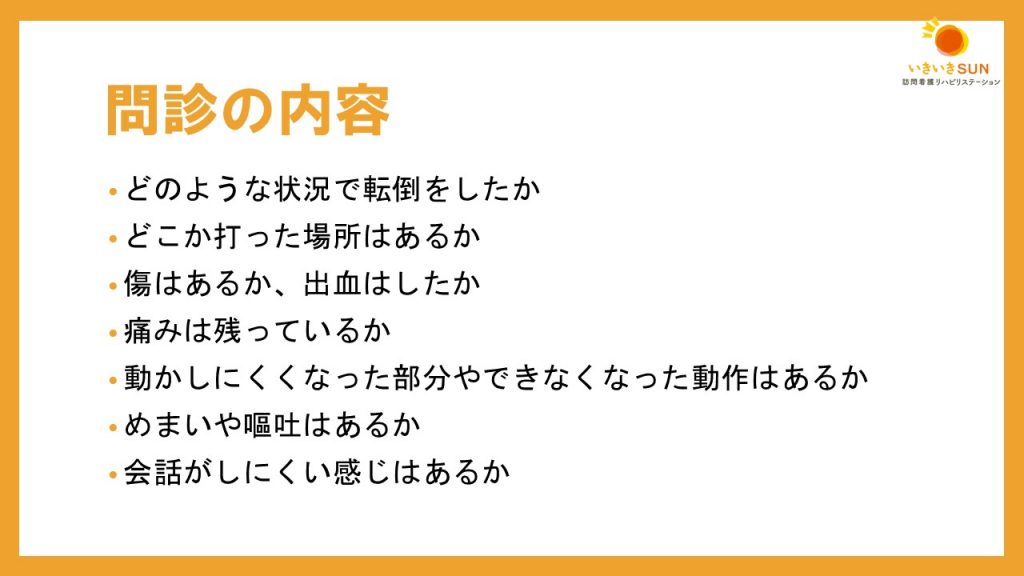

転倒していたの利用者には、以下のような内容を聴取すると良いでしょう。

このような問診をすることによって、受傷機転や外傷がある場所などを推察することができます。

一つ気を付けて欲しいのは、転倒したことにショックを受けている利用者も多いということです。

「なんで転んじゃったの!」と言いたくなる気持ちも分からなくありませんが、あくまでも寄り添う姿勢で関わることが望まれます。

バイタルサインを測定する

バイタルサインとは利用者の生命に関する最も基本的な情報であり、心拍数・呼吸数・血圧・体温の4項目を指します。

バイタルサインを測定すれば利用者の状態を客観的、かつ数値で把握することができるため、かなり重要な情報となります。

そのため、弊社では看護師、リハビリスタッフともに訪問をしたらまずはバイタルサインを測定します。

バイタルサインを測定して、いつもと変わりがないかをチェックしましょう。

特に緊急度が高い状態をして、「頻呼吸」「徐呼吸」「SpO2の低下」が挙げられます。

意識レベルを評価する

利用者との会話やバイタルサインを測定しているとき、同時に意識レベルを評価すると良いでしょう。

特に転倒によって頭部を外傷している場合は、意識レベルの低下を示すことがあります。

意識レベルの評価には、「JCS(Japan Coma Scale)」や「GCS(Glasgow Coma Scale)が主に用いられています。

外傷の有無をチェックする

転倒したという事実があったら、外傷の有無を確認しましょう。

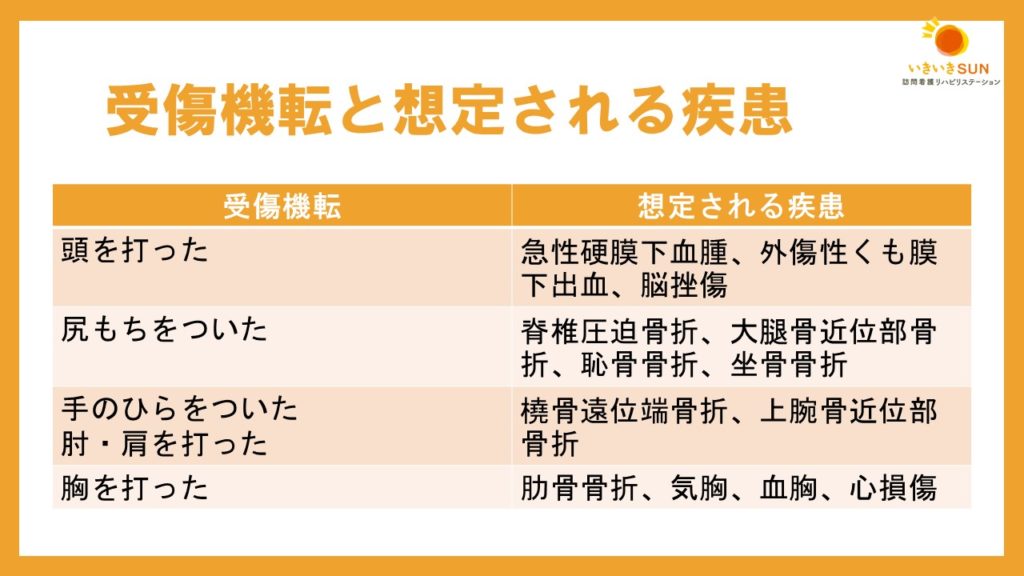

もちろん処置の必要性を見るという目的もありますが、外傷の場所を見ることによって受傷機転と引き起こされる疾患を想定することができます。

例えば、頭を打った場合は、急性硬膜下血腫や外傷性くも膜下出血、脳挫傷などが想定されます。

尻もちをついた場合は、脊椎圧迫骨折や大腿骨近位部骨折、恥骨骨折、坐骨骨折などが想定されます。

手のひらや肘・肩を打った場合は、橈骨遠位端骨折や上腕骨近位部骨折、胸を打った場合は肋骨骨折や気胸、血胸などを想定することができます。

このような受傷機転は問診でも分かることが多いのですが、信憑性に欠ける場合はしっかりと全身をチェックすることが必要になってきます。

麻痺の有無をチェックする

麻痺の有無を確認することも重要です。

転倒による頭部外傷によって麻痺が出現することもありますし、最初に麻痺が出現したことによって転倒を引き起こしたということも考えられます。

どちらにしろ脳血管疾患が疑われて緊急度が高いことが考えられるため、しっかりとチェックすることが望まれます。

おそらく訪問看護の現場では、見て明らかに分かる麻痺であれば判断に困らないかと思います。

見逃してしまいがちなのは、「軽微な麻痺」です。

軽微な麻痺は一見分かりづらいため、バレー徴候(上肢・下肢の軽微な麻痺の判断に用いられる評価方法)を用いて評価すると良いでしょう。

上肢の場合は肩関節を90度まで上げた位置で手のひらを上に向け、この状態で目を閉じてもらい、軽微な麻痺がある場合は手が内側に回りながら下に落ちてくる様子が確認できます。

下肢の場合はうつ伏せで膝関節を45度に曲げた状態で止めてもらい、麻痺がある場合はゆっくりと下垂していく様子が確認できます。

ただし、既往歴に脳血管疾患がある場合はもともとバレー徴候が確認できることがあるため、初回評価時などにしっかりと確認しておくことが望まれます。

骨折の有無をチェックする

転倒をした利用者に対して、見逃してはならないのが「骨折の有無」です。

受傷機転や打った場所などをよく観察して、腫脹や熱感の有無を評価しましょう。

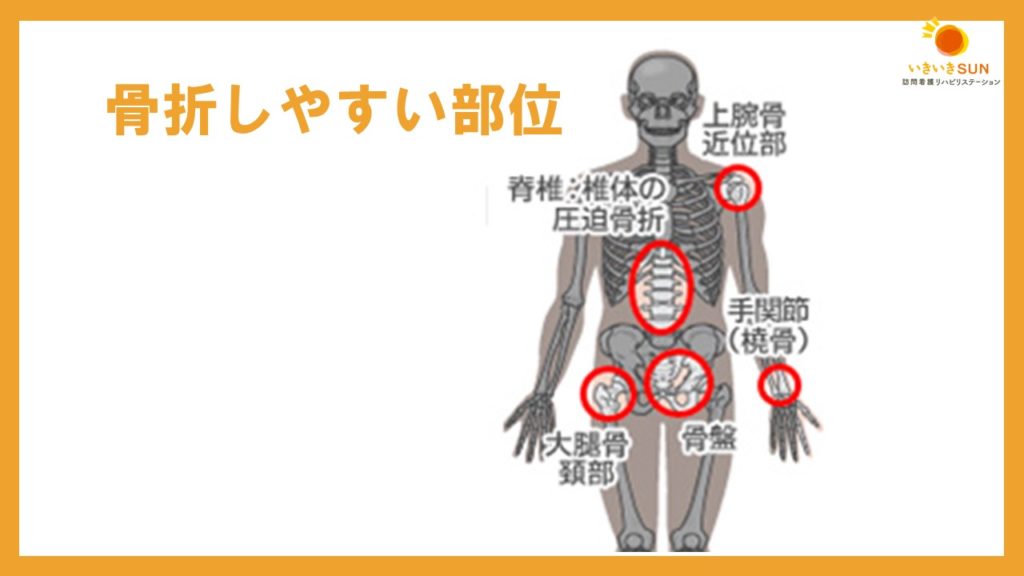

一般的に骨折しやすいと言われている部位があるため、頭に入れておくとスムーズに評価できるかと思います。

骨折が重度であれば、骨のズレ(転移)や曲がっている(変形)も見られるため、一目で分かることも多いかもしれません。

また、大腿骨頸部骨折では下肢の長さに左右差がみられることもあります。

ただし、圧迫骨折の場合は見て分かることは少ないので、軽く打診をする必要もでてきます。

骨折があれば、痛みがある部分を軽く指で叩くと受傷部位まで響くように痛みが走る様子が確認できます。

事前に転倒のリスクを把握しておこう

できるだけ転倒を減らすためには、転倒リスクを把握しておく必要があります。

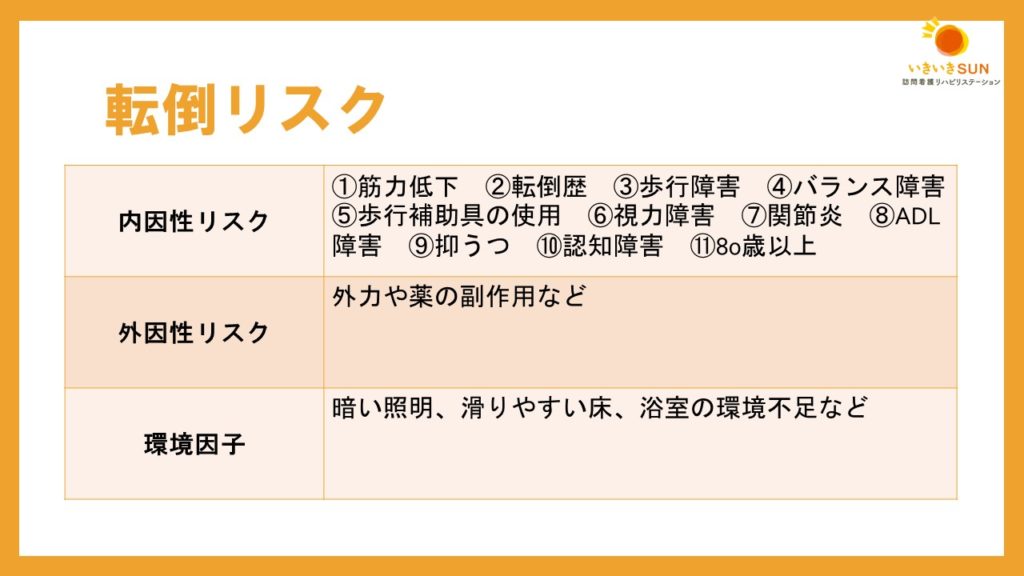

転倒リスクには「内因性リスク」「外因性リスク」「環境因子」の3つがあると言われています。

内因性リスクは、分かりやすく言えばその患者の持つ能力です。

筋力低下、転倒歴、歩行障害、バランス障害、歩行補助具を使用している人、視力障害、関節炎、ADL障害、抑うつ、認知障害、80歳以上の人は転倒リスクが高いと言われています。

外因性リスクは文字通り外部から影響を受けるリスクで、薬の副作用などが代表的です。

その他にも、暗い照明や滑りやすい床といった環境も関わってくることをおさえておきましょう。

Fall Risk Index(FRI)

転倒リスクを把握する評価方法に、「Fall Risk Index(FRI)」というものがあります。

このスコアは「はい・いいえ」で質問に答えるだけで転倒リスクを予測できるというものです。

例えば、FRIのスコアが3点以下は転倒リスクがほとんどなく、10点以上だと転倒率は約30%まで上がってしまうと言われています。

過去に転倒歴がある人や、初回訪問時に評価しておくだけでもリスクヘッジできると考えます。

弊社では、このような現場で使える評価用紙を専用サーバーからダウンロードすることができます。

主治医やケアマネジャーへの報告・連絡・相談

何かいつもと違うことが起こったとき、主治医やケアマネジャーへの報告・連絡・相談は重要です。

なぜなら、私たち訪問看護が単体でできることには限界があり、チームアプローチとして利用者に関わることが求められると考えているからです。

特に弊社では、よりよい関係性を築かせていただきたいという思いも込めて、多職種へとの連携を重要視しています。

緊急性が高いと判断できた場合は、その場で主治医に連絡、もしくは救急搬送の対応をするようにしましょう。

いきいきSUN訪問看護ステーションのサポート体制

このようなポイントをおさえていたとしても、訪問看護は一人で訪問をすることが多いという特徴柄、いざ予期しない出来事に遭遇すると焦ってしまうものです。

特に初心者の方だと不安を抱えてしまう人も多いでしょう。

いきいきSUN訪問看護ステーションでは、以下のようなサポート体制によって、スタッフが安心して訪問をできる環境を整えております。

①ICTの活用にて遠隔でもサポートが受けられる

弊社では業務効率化を目的に、さまざまなICT技術(電子カルテシステム・コミュニケーションツール・情報共有ツール・IP電話ツールなど)を活用しています。

スタッフにはスマートフォンを貸与しており、チャットシステム(Synologychat)を利用すればいつでもスタッフ間でメッセージのやり取りをすることができます。

もちろん、緊急の際や自分一人での判断に困る場合は、電話で管理者が対応いたします。

②動画研修サービスの充実

訪問看護は利用者の自宅に訪問をするという業務のため、事務所にいる時間が限られます。

そのため、勉強会を開くとなると時間外になってしまうことも少なくありません。

その点、弊社ではいつでもどこでも研修を受けられるよう、動画研修サービスを充実させています。

専用のサーバーに動画をアップしているので、貸与したスマートフォンからいつでもどこでも視聴することが可能です。

訪問のスキマ時間に見ているスタッフも多くいます。

VTuberの採用、フルテロップなど分かりやすいと大変好評です♪

「訪問看護に興味がある」「初心者だけど大丈夫かな」

このように思っている方は、ぜひいきいきSUN訪問看護ステーションで働いてみませんか?

ステーションの見学だけでも大歓迎です!!

参考文献・参考サイト

- 公益財団法人日本訪問看護財団:訪問看護のフィジカルアセスメントと急変対応(中央法規)

- 厚生労働省:第2節 高齢期の暮らしの動向(2)

- 看護roo!

- ナース専科

- とあるコメディカル