いきいきSUN訪問看護リハビリステーションでは、ご高齢となるご利用者様が80%を超えています。お年寄りとのコミュニケーションの一環として、お孫さんも一緒に楽しめる遊びをご紹介します。

2文字かぶりカルタ

概要

言葉探し、カルタを取るために手を動かす、声を出すなどといった動きや脳の体操が楽しめるカルタ遊びをアレンジした脳トレゲームです。

「みかん」にたいして最後の言葉が同じ「じかん」「どかん」、最初の言葉が同じ「みかど」など2文字が同じ単語の入った札をカルタの要領で探していきます。

遊び方の手順

- <準備>

- まずは、言葉札を段ボールや画用紙などで用意しましょう。

- お題札(例:りんご)とそれに対応する取り札(だんご)などをペアで作っておきます。

- お題札の用意

- ①みかん ②りんご

- このときに、ひとつのお題に対して対応する取り札は複数枚作っておくといいでしょう。

- 例1)

- お題札 ①みかん

- 取り札 ア)じまん✖ イ)じなん✖ ウ)みかど◎ エ)みかく◎ オ)じかん◎

-

- 例2)

- お題札 ①りんご

- 取り札 ア)たんご◎ イ)かんご◎ ウ)がんこ✖ エ)だんご◎ オ)けんこ✖

<ルール>

- カルタのように取り札を広げ、参加者は言葉札を1分間ほど使って場所などを暗記します。リーダーが順番にお題となる札を読み上げ、参加者は取り札を取っていきます。そのとき、お題の言葉と2文字重なっている言葉が書いてある札を取ったら自分のものです。「お手つきをしたら1回やすみ」などとルールを決め、最後のお題札まで続けます。

- 一番多く札を取った人が勝者です。

進め方のコツ

取り札を準備する際に、敢えてカタカナで書いてある札と平仮名で書いてある札、どのお題にも当てはまらない札を用意すると、少し難易度が上がり、脳トレ効果が高まります。

読まれた言葉をよく思い浮かべながら、取り札の中から2文字同じ言葉を探すことで記憶力や瞬発力などのトレーニングを進めてください。

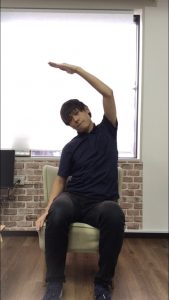

写真4.

写真4.